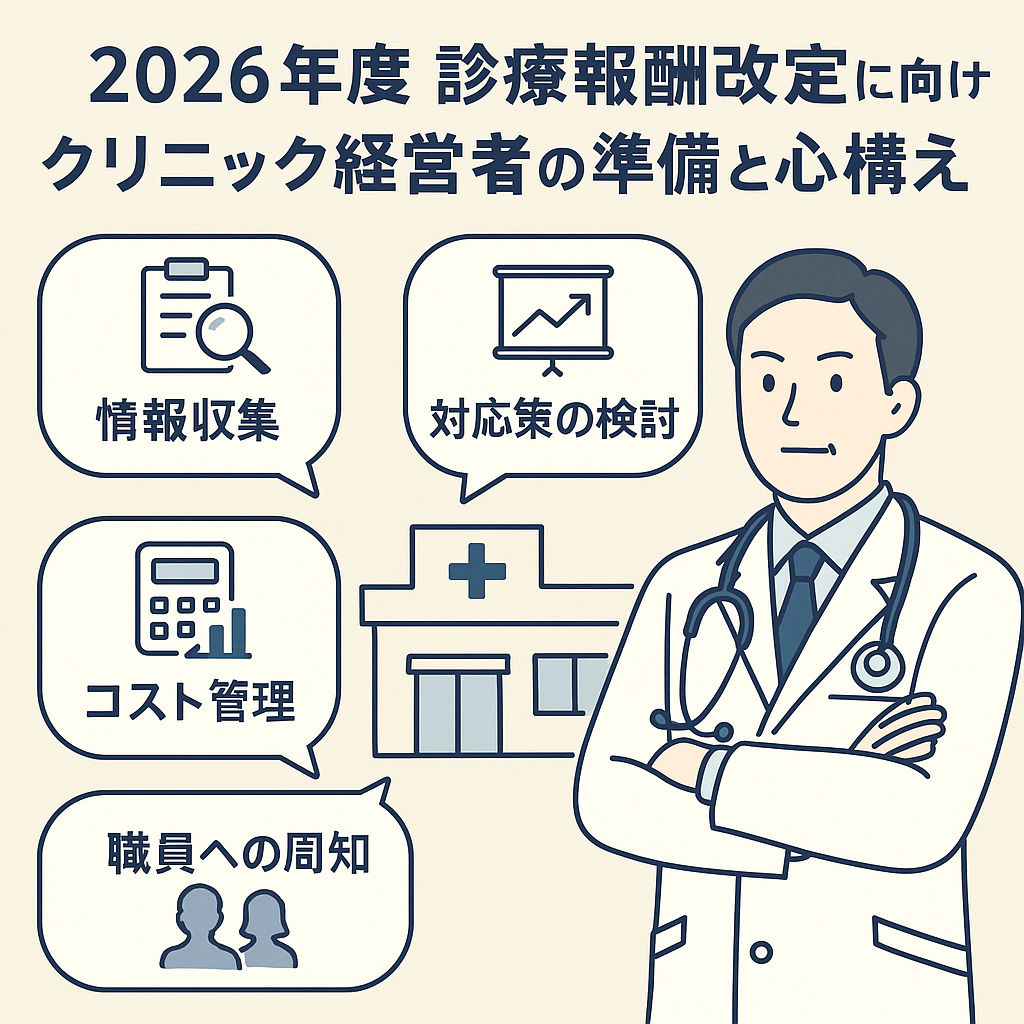

2026年度診療報酬改定に向けたクリニック経営者の準備と心構え

2026年度の診療報酬改定が近づく中、物価高騰と人件費高騰という従来とは大きく異なる経済環境が、改定の方向性に重要な影響を与えることが予想されています。クリニック経営者の皆様にとって、この変化にどう対応すべきか、今から何を準備すべきかを解説します。

2026年度診療報酬改定の特殊性

従来の診療報酬改定とは異なり、2026年度の改定は「物価高騰」「人件費高騰」という特殊な経済環境下で行われます。厚生労働省保険局医療課の林修一郎課長も指摘するように、本格的な改定論議に入る前の2025年5〜6月頃に、「医療機関を取り巻く状況」や「医療提供体制」についての確認が行われる予定です。

これは単なる形式的な議論ではなく、改定の方向性を左右する重要な検討となるでしょう。診療側と支払側の間で激しい議論が予想される中、クリニック経営者としては今からその動向を注視し、準備を進める必要があります。

対立する診療側と支払側の主張

診療側の主張

日本医師会:賃金・物価上昇の中で医療を守るには「十分な原資」が必要

日本歯科医師会:物価高騰・人材不足により経営が非常に苦しい状況

日本薬剤師会:薬局経営も厳しく、インフレ継続の懸念から適切な対応を要求

支払側の主張

健康保険組合連合会:医療機関の厳しい状況を認めつつも、医療保険制度の持続可能性の視点も重要

財務省:コロナ補助金で増加した医療機関の純資産で対応すべき、診療報酬は賃金や物価と比べて高水準

クリニック経営者がいま取るべき5つの対策

1. 経営状況の可視化と分析

今後の改定に備え、自院の経営状況を詳細に把握することが不可欠です。

収益構造の分析(診療科目別、保険/自費別の収益バランス)

費用構造の分析(人件費、薬剤費、医療材料費、設備費などの内訳)

固定費と変動費の整理

キャッシュフローの予測と管理

特に物価高騰の影響を受けやすい支出項目を特定し、コスト削減可能な領域を洗い出しましょう。

2. 多角的な収益源の確保

診療報酬改定の結果に過度に依存しない経営体制を構築しましょう。

自費診療メニューの見直しと充実

予防医療・健康増進プログラムの導入

オンライン診療の活用と拡充

地域のニーズに合わせた診療科目や専門分野の強化

多様な収益源を持つことで、改定による影響を分散させることができます。

3. 業務効率化と人材戦略の見直し

人件費高騰への対応として、業務効率化と適切な人材配置が重要です。

AIや医療DXの活用による業務効率化

院内業務フローの見直しと最適化

人材育成と適材適所の配置

柔軟な勤務体制の導入(パートタイム、時短勤務など)

人件費の単純な削減ではなく、効率化と質の向上の両立を目指しましょう。

4. データに基づく経営判断の体制構築

2026年度改定に向けた議論では、様々なデータが重視されます。自院でもデータ活用を強化しましょう。

診療実績データの蓄積と分析

患者満足度調査の定期的実施

地域医療ニーズの調査

経営指標のモニタリングと改善

これらのデータを活用し、改定後に迅速に対応できる体制を整えておきましょう。

5. 医療連携と地域での立ち位置の強化

地域医療連携の中で自院の役割を明確にすることも重要です。

地域医療機関とのネットワーク強化

病診連携、診診連携の推進

地域包括ケアシステムへの積極的参加

地域特性に合わせた診療方針の確立

連携を通じて患者紹介の流れを確保し、安定した患者数を維持することが可能になります。

今後の情報収集と意見表明の機会

2025年5〜6月頃から本格化する改定論議に向け、以下の情報収集と意見表明の機会を活用しましょう。

医師会等の職能団体を通じた情報収集と意見提出

地域医療構想調整会議などでの発言

関連セミナーや研修会への参加

専門誌や厚生労働省発表資料のチェック

特に職能団体を通じた意見表明は、改定に向けた重要な機会となります。

おわりに

2026年度の診療報酬改定は、物価高騰と人件費高騰という特殊な環境下で行われるため、例年とは異なる展開が予想されます。クリニック経営者の皆様には、今からの備えと情報収集、そして柔軟な対応力が求められます。

診療側からの大幅な引き上げ要求と、支払側からの抑制圧力という対立の中で、最終的にどのような改定となるかは予測が難しい状況です。しかし、上記の対策を進めることで、どのような改定結果となっても安定した経営を継続できる体制を構築することが可能です。

この変化の時代をチャンスと捉え、より強固な経営基盤の確立と地域医療への一層の貢献を目指しましょう。